今天是母亲刘秀斋离开一周年的日子。8月24日,感觉很久了,其实才一周年,去年母亲身份证年龄63岁,但实际还不到60岁。记忆中特别深刻的是母亲大约三十六七岁,在老家跟别人说完话笑着走进家门的一个场景。母亲在的时候,这个场景也经常在脑海中浮现,想来当时的她差不多也是我现在这个年纪,可那时母亲已经抚养大了三个孩子,同时兼顾农活。那时候生活不像现在这般便利,吃穿用度都还得自己亲手做,对现在也带孩子的我来说根本不可想象。“从农村走出来,手风琴拉的好,培养了两个大学生和一个研究生”,这是琴友口中对母亲的几个标签,大家都由衷的佩服,我们也为有这样一个母亲而发自内心的自豪。

三姐妹与母亲的合影

母亲生病后,每觉着病情严重的时候就催我去办手续,我理解母亲的想法,但一直没行动,说早着呢不急,终于在去年我生产之前把文件填好,跟首都医科大学的景老师联系,然后姐姐去办理的。母亲向来坚强独立,不愿给我们添麻烦,因为母亲是个有理想有追求的人,虽说现在医学发达但听到癌症还是像被宣判了一样,母亲想最后为这个世界做点儿什么,她很早就想到了遗体捐献,希望能散发生命最后的一点光。

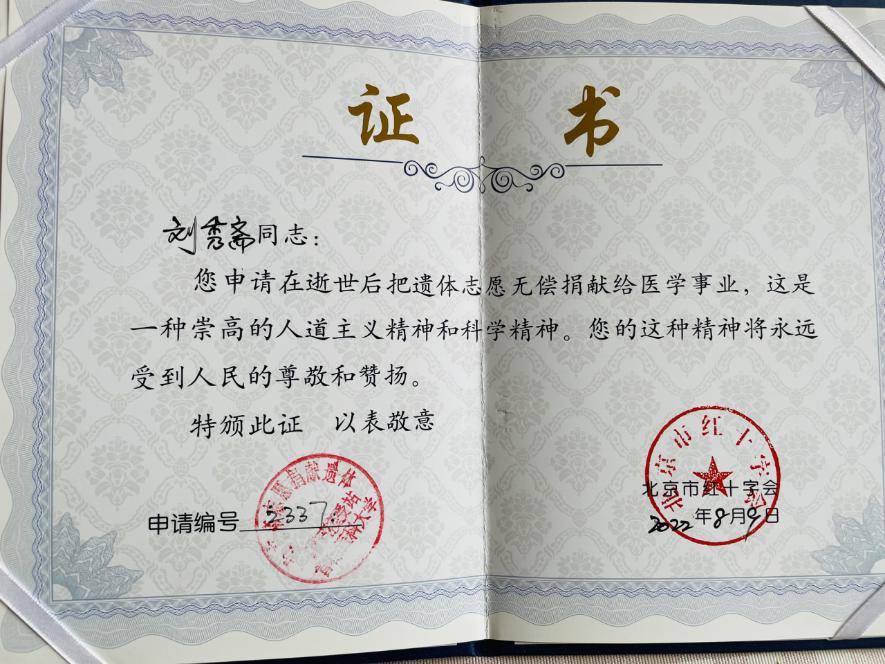

刘秀斋的志愿捐献遗体证书

母亲虽然没读过那么多书,但骨子里一直是个高贵的人,有着丰富的精神生活。她关心世界局势,关心国计民生,会品味生活中的各种滋味,也会替领导人担忧,会欣赏音乐带来的愉悦,家里一张张歌片放满了几个文件夹,都是母亲自己网上找来让我们给打印的。母亲善钻研,自学成才了裁缝、手风琴,她自律,热爱生活,一米七的个子,身材一直保持的很好,站在人群中也是很有威信的那种。

自从母亲生病,我就想着怎样把她留住,可上天还是只给了三年半的时间,每当想到有人通过自己的努力,坚持把重病的亲人治疗好、调理好的情况我就会感觉自己没尽到全力。回想在母亲生命的最后两年里,从疫情开始之初就一直在尝试使用各种治疗方案,我告诉母亲总会有办法的,总是提前找好下一步的方案,与病魔抗争的过程我也成为母亲的精神支柱。后来由于孕晚期行动不便,幸好姐姐放下所有,日夜陪伴照料。现在想来会怪自己在母亲确诊之初没有找到更好的治疗方案,那时候的我处在人生最低谷,不但没能安慰母亲可能还给她带来了很大的打击,如果我能像后来这般 “神通”或许就不会是这个结果。好在事情过去之后我回归了生命的力量,逐渐能抗起生活给予的捶打,直面人生。“神通”也是母亲后来夸我时说的,她说,你怎么这么“能”,什么事儿都有办法。可是到了母亲最后的时日,带母亲去了最后一家医院尝试后却再也拿不出更好的治疗方案了,只能听天由命、顺其自然,无力、怜惜、不舍交织,无法言表。有时候我也在想,我们拼命想留住病痛中的母亲何尝不是一种自私?

三姐妹追思会留念

我不禁多次追问为什么?为什么?为什么让母亲这么早离场?为什么不能多一些时日安享天伦之乐?可我又想,人这一生到底是来做什么的?怎样才算是对得起这平凡又难得的一生?母亲说过,我们三个是她最好的作品,难道她的使命就是把我们养大之后就走了吗?父亲说,母亲去了天堂,找到了她二十多年的信仰归宿;母亲的一个好姐姐说,她变成了蝴蝶,去了一个很好的地方。我相信,母亲现在很好,也能看见我们。

在母亲生命的最后几个月里,小外孙给母亲带来了不曾有的快乐,回想母亲一生,做过农民,当过裁缝,经营过个体,也做过上班族,最后如愿成为一名老师——大学里的无言良师;母亲爬过山,看过海,亲历过风吹麦浪,也俯视过朵朵云彩,五十多岁考了驾照,还登上过国家图书馆音乐厅的国际舞台,这就是令我自豪的母亲的故事。

“你曾苦过我的甜,我愿活成你的愿”,永远怀念,如能相见,还做母女。

镌刻刘秀斋名字的纪念碑

今年4月8日,北京市红十字会组织的生命追思会上一直播放背景音乐《夜空中最亮的星》,母亲生前也喜欢。那天,我才了解到,平凡中的伟大不只母亲一个人,2022年北京市报名登记遗体捐献的志愿者有1085人,实现捐献493人,他(她)们中有老红军,有科研工作者,有医生,还有很多像母亲一样的普通人。那天,对我触动也很大,第一次来这样的场合,现场几百人中有捐献者亲属、社会各界人士和首都医学院校的师生,都深深的表达对捐献者的哀思和敬意。

社会各界爱心人士参加生命追思会

首都医学院校师生表达对捐献者的无限怀念和崇敬

追思会那天长青园樱花簇拥,我的心里一直有个声音在跟母亲说“亲爱的妈妈,您看这盛世繁花,您看这莘莘学子,您看这493位同仁,你们一起,与天地共存,与日月同辉”。

后记:以前也喜欢写关于母亲的文章,写完给母亲看,她总是很认真的看完并意犹未尽的说一句“嗯,写的很好”,于是我也获得极大的满足。写完此文仍然希望母亲能看见,也借此作为献给母亲的一个小小仪式。至发表前了解到,截止2023年7月,北京市已有遗体捐献登记志愿者2.9万余名,有4600余人实现了捐献。

在此,仅以小文表达对母亲的无限思念和对所有志愿捐献者的崇敬!

撰稿人:张路岩(捐献者刘秀斋的二女儿)

首页

首页 组织概况

组织概况

新闻动态

新闻动态

业务工作

业务工作 信息公开

信息公开 京公网安备

11010602103565号

京公网安备

11010602103565号